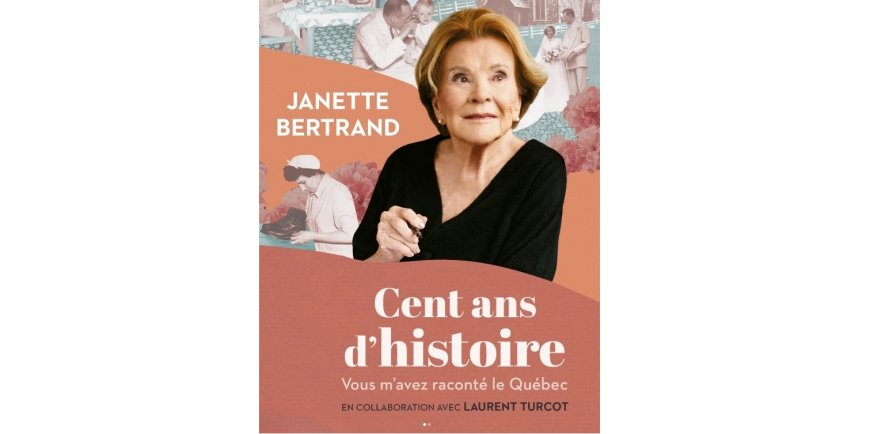

Janette Bertrand et la «Grande Noirceur» - 100 ans d'Histoire du Québec

Janette Bertrand, photographiée par Christopher Katsarov

lors d'une entrevue avec La Presse Canadienne

Lundi 20 octobre 2025.

Une vidéo avec Janette Bertrand et Laurent Turcotte: cliquez ICI.

Toute l'histoire du Québec en 40 minutes

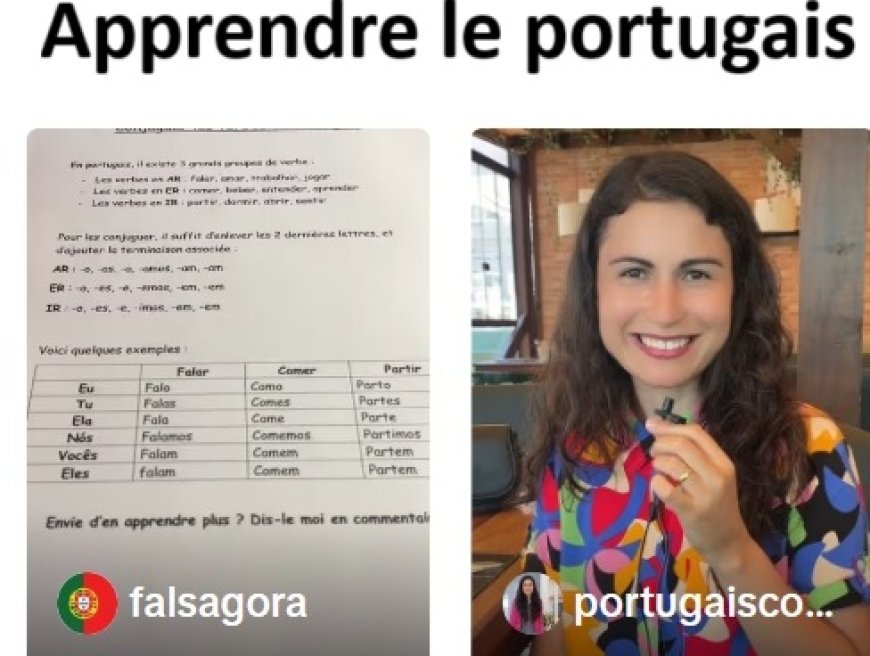

MONTRÉAL — Janette Bertrand souhaite aux Québécois «d'arrêter de critiquer et d'agir. Si tu critiques et que tu as une bonne solution à apporter, d'accord. Mais critiquer pour critiquer? Les réseaux sociaux sont là pour critiquer et ça, je souhaite que ça arrête, cette espèce de haine que tu déverses sur les gens, juste pour te soulager toi. Qu'ils donnent de l'amour, ça soulage bien plus!»

Janette, personnalité dont le nom de famille n’est pas requis pour que tous sachent de qui l’on parle, déborde d’une étonnante énergie. «J’ai plein de projets, oui!», lance-t-elle comme si un autre centenaire était devant elle, expliquant avec humour pourquoi elle n’arrête jamais. «J'ai peur de rouiller. J'ai l'impression que je vais rouiller! Ah non, j'haïs ça!»

La retraite: une folie

«J'oublie l'âge que j'ai. Je l'oublie complètement. On est hors d'âge», dit-elle en riant, estimant que «la retraite, d'après moi, c'était une folie que quelqu'un ait décidé qu'à 65 ans il fallait prendre sa retraite. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on a choisi ça alors que les hommes mouraient à 65 ans en pensant que ça ne coûterait pas cher. On est tellement jeune à 60 ans qu'on ne peut pas arrêter. Et arrêter pour faire quoi? Se bercer?»

Certes, côté physique, elle avoue avoir «tellement de bobos que ça ne se compte pas. Mais tout ça, c'est la grande vieillesse. Je l'accepte parce que je suis vivante. Je suis vivante.» Et surtout, ajoutera-t-elle un peu plus loin, «ma tête est bien. Alors, profitons-en. Ma tête est parfaite.»

Et elle n’hésite pas un instant lorsqu’on lui demande si elle est heureuse. «Très! Ça repose sur le fait que j'ai beaucoup été critiquée et que là, maintenant, j'ai beaucoup d'amour, je le sens. Ç’a l'air quétaine de dire ça, mais on veut tous de l'amour et moi je l'ai ça. Je suis très heureuse. Je suis dans un couple qui fonctionne depuis 42 ans, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Je suis très, très, très choyée et j'en profite.»

La politique? «Jamais!»

Certaines de ses réponses sont parfois tranchées, comme lorsqu’on lui demande si elle a été approchée pour faire de la politique (oui) et si elle aurait aimé en faire. «Non, non! Je ne connais pas cette langue. C'est du chinois pour moi. Je suis incapable, incapable, incapable, incapable de ne pas dire ce que je pense. La ligne de parti, je ne pourrais pas. Ce n'est pas dans mes capacités. Je connais mes limites, je n'irai jamais en politique.» On remarquera qu’elle le dit au futur, comme si cela était toujours une possibilité qu’elle serait prête à refuser une nouvelle fois.

Une conversation avec l'histoire

L’ajout de son dernier ouvrage à ce legs qu’elle refuse de nommer comme tel est une conversation entre elle et l’histoire, mais l’histoire à ras le sol, celle de gens âgés ordinaires qui ont façonné les 100 dernières années du Québec et plus particulièrement leur vécu durant la Grande Noirceur, cette période précédant la Révolution tranquille qui a fait entrer la modernité au Québec.

L’ouvrage est ainsi basé sur les biographies qu’elle a reçues après avoir cherché une façon, durant la pandémie, d’occuper les personnes âgées. «Ça allait très mal. Il y avait de quoi être désespéré. Moi-même étant vieille, je regardais tout le monde mourir. T'avais peur, là, tu sais.» Elle a donc préparé, avec le soutien de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, une série de capsules montrant comment faire une autobiographie. Le projet a fait boule de neige. Elle s’attendait à en recevoir une quarantaine. Elle en a reçu plus de 2400 et continue d’en recevoir.

Et c’est en prenant connaissance de leur contenu qu’elle a compris qu’elle avait en mains un trésor d’histoire. Avec l’aide de l’historien Laurent Turcot, qui contribue largement à l’ouvrage en y insérant les données et le contexte historique qui soutiennent ce retour dans le temps, Janette Bertrand revit aussi sa propre histoire, particulièrement les années de la Grande Noirceur, sous l’éclairage de ces biographies.

Le sort aujourd'hui inimaginable des femmes

«Personne ne nous a montré l'histoire de ces années-là. On dirait qu’on a un peu honte de cette période de grande noirceur et qu’on est aussi bien de ne pas en parler. J'ai reçu une lettre d'une mère de 22 enfants… 22 enfants, ça n'a aucun bon sens», dit-elle.

La majorité de ces textes venaient de gens des régions. «Je suis très contente parce qu'on n'entend jamais parler des régions, toujours de Montréal, puis de Québec.» Elle parle avec fascination de maisonnées de trois chambres, «avec 14 enfants, avec 21. Où est-ce qu'ils couchaient? Une femme m’a écrit qu’elle a dormi dans le sens du lit pour la première fois quand elle s’est mariée. Avant, elle avait toujours dormi dans l’autre sens (perpendiculairement) pour être plus nombreux dans le lit.»

L’ouvrage s’étend beaucoup sur le sort aujourd’hui inimaginable des femmes avant les années 1960, très souvent avec des exemples vécus par Janette elle-même. «Quand je me suis mariée, je n'avais jamais eu de compte de banque, parce que les femmes n'avaient pas de compte. Je n'avais pas d'argent, mais si j'avais voulu m'acheter une maison, je n'aurais pas pu. Il fallait toujours la signature du mari.»

Pour les jeunes

Et au-delà de cet angle plus féministe qui a toujours été au cœur des interventions de Janette Bertrand, l’exposition de ce qu’était le sort des «Canadiens français», comme on appelait à l'époque les Québécois. «Le dimanche, mon père nous amenait à Westmount, visiter les Anglais. Inatteignable. Personne ne pensait qu'on pouvait avoir des hommes d'affaires. On avait seulement des médecins, des prêtres en quantité, des notaires ou des avocats. Une fille? T'étais supposée d'avoir un mari pourvoyeur.»

«Mon but en publiant le livre, c'était que les jeunes le lisent pour savoir d'où ils viennent. Ça ne les intéresse pas. Ils pensent qu'ils ont inventé tout ça. On est parti de la noirceur pour arriver dans la lumière qui n'est pas encore parfaite, mais on a fait des pas de géant comme société.»

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne