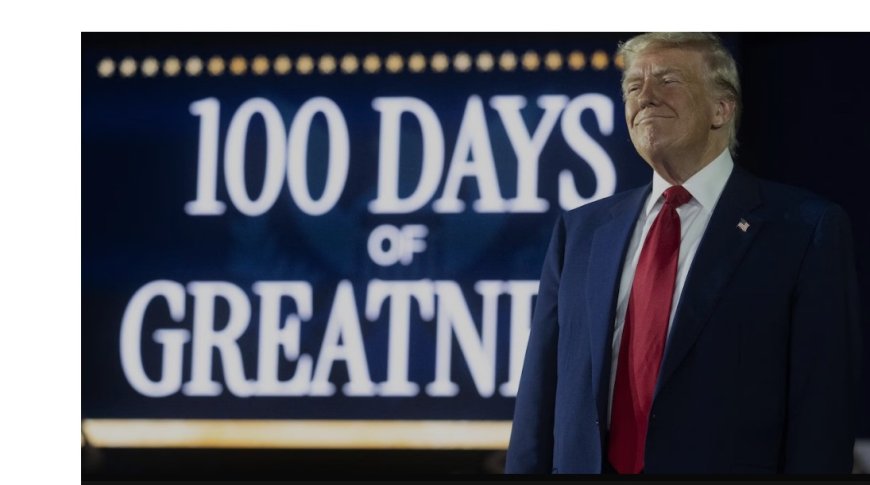

Les 100 premiers jours du mandat de Donald Trump

« Vous n'avez encore rien vu. Nous ne faisons que commencer », a lancé mardi le président Donald Trump au 100e jour de son deuxième mandat.

Décrets en série, compressions budgétaires, salves tarifaires, menaces expansionnistes, actions controversées : désormais entouré d'alliés loyaux qui ne refrènent pas ses ardeurs, le 47e président américain enchaîne depuis son investiture les mesures à une cadence vertigineuse.

À coup de virages abrupts, il transforme le gouvernement fédéral, imprime son empreinte sur le pays et réécrit les relations des États-Unis avec le monde. Souvent au mépris de la Constitution, disent ses adversaires, mais aussi plusieurs experts.

Tour d'horizon numérique d'un début de mandat mouvementé.

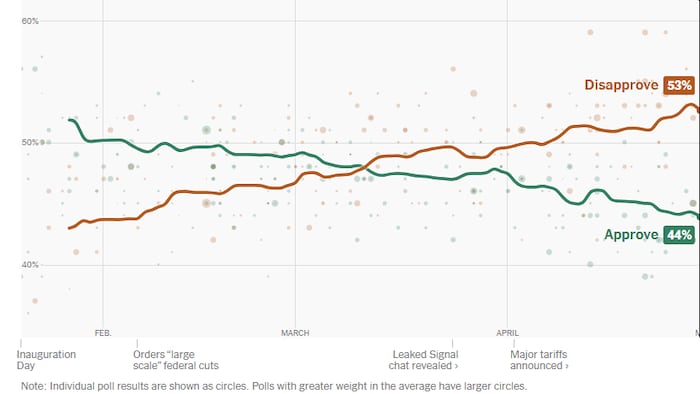

La lune de miel est derrière lui : 53 % d'Américains jugent désormais sa présidence négativement, contre un taux d'approbation de 44 %, selon la moyenne des sondages compilée par le New York Times.

À l'exception de la sécurité frontalière, les Américains désapprouvent en outre son traitement de tous les dossiers sur lesquels ils ont été interrogés par les sondeurs. Même sa gestion de l’immigration et de l’économie, qui ont toujours été perçues comme ses principales forces, n’y échappent pas.

140 décrets

Gouvernant amplement avec son large feutre noir, le président Trump a signé 140 décrets depuis son investiture, un record depuis la création du Registre fédéral, dans les années 1930.

Droits de douane, immigration, congédiements massifs dans la fonction publique, exploitation des ressources énergétiques, athlètes transgenres : la portée des décrets est immense. Plusieurs de ces décrets accroissent les pouvoirs présidentiels, et selon plusieurs experts, frôlent au minimum l'inconstitutionnalité.

En revanche, il n’a promulgué que cinq lois, un bilan modeste en comparaison avec ses prédécesseurs.

222 poursuites contre son administration

La riposte devant les tribunaux est à la mesure des changements radicaux qu'opèrent Donald Trump et son administration. Le site Just Security recense 222 poursuites, qui ciblent presque chaque pan de son programme. C'est un bilan sans précédent qui s’accroît chaque jour.

D’après le New York Times, la justice américaine a jusqu’ici suspendu en tout ou en partie au moins 123 mesures de l’administration, au moins de façon temporaire.

Plusieurs batailles aboutiront en Cour suprême, qui a commencé à se prononcer dans certains dossiers, mais sans trancher sur le fond des litiges.

278 650 employés fédéraux en moins

Sous l’impulsion du controversé département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) mené par Elon Musk, l'administration a amputé la fonction publique, qui comptait en début d'année 2,4 millions d'employés, dont des infirmières, des inspecteurs en alimentation ou des employés de l'agence pour le développement international (USAID).

Selon une compilation du New York Times, 56 230 d'entre eux ont déjà été congédiés, 76 100 ont accepté l’offre de départ volontaire du DOGE et 146 320 sont visés par des compressions supplémentaires annoncées par l'administration Trump.

Procédant à la vitesse grand V, celle-ci a, dans certains cas, dû faire marche arrière, réembauchant notamment des employés licenciés de l’agence chargée des programmes d’armes nucléaires.

Des droits de douane allant jusqu'à 145 %

Jusqu'à 25 % sur certains biens canadiens et mexicains, 10 % sur les exportations de la quasi-totalité des pays, 25 % sur l'acier, l'aluminium et l'industrie automobile : les droits de douane imposés par Donald Trump se sont vite mués en guerre tarifaire tous azimuts, rythmée par les menaces et les reculs.

Le chiffre le plus frappant : le taux cumulatif de 145 % qui frappe les exportations de la Chine, dans l'œil de la tempête tarifaire.

Plus chanceux, les dizaines de pays sanctionnés par des tarifs douaniers erronément appelés réciproques

ont obtenu un sursis, quelques heures à peine après l'entrée en vigueur de droits allant jusqu'à 50 %. Ils ont obtenu 90 jours pour négocier avec Washington.

6600 G$ US évaporés à Wall Street en deux jours

L'annonce des droits de douane dits réciproques

, le 2 avril, a semé la panique sur les marchés boursiers, réfractaires aux droits de douane et à l’incertitude engendrée par le yo-yo tarifaire.

Selon le Wall Street Journal, 6600 milliards de dollars américains de valeur boursière ont été effacés à Wall Street au cours des deux jours suivants. Un recul inédit depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Baisse du prix des obligations, chute du dollar : l'économie américaine présente d'autres signes préoccupants.

Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a connu une contraction de 0,3 % à un rythme annualisé, le premier recul après trois ans de croissance.

La baisse découle essentiellement d’une hausse marquée des importations, attribuable à la décision des entreprises de garnir leur inventaire avant l’entrée en vigueur des tarifs douaniers.

Plusieurs experts prédisent que les tarifs douaniers entraîneront une hausse des prix et craignent une récession.

139 000 sans-papiers expulsés

Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a promis la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis

.

Jusqu'ici, 139 000 migrants clandestins ont été expulsés, selon son tsar des frontières

, Tom Homan.

D'après les sources des médias américains, le président Trump, qui vise une cible ambitieuse d'au moins un million d'expulsions par année, s'impatiente.

Son administration dit se débarrasser de criminels violents, voire de terroristes, mais plusieurs migrants qui maintiennent leur innocence ont été expulsés sans pouvoir contester leur renvoi. C'est le cas de Kilmar Abrego Garcia, au centre d'une bataille judiciaire depuis son expulsion par erreur au Salvador, où il est emprisonné.

Les États-Unis font par ailleurs état d'une diminution marquée des passages illégaux à la frontière sud. En mars, les autorités n’ont arrêté que 7181 migrants ayant franchi la frontière, selon des données préliminaires. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré et c'est 19 fois moins qu'à pareille date l'an dernier.

137 migrants expulsés en vertu de la Loi sur les ennemis étrangers

Photo : Reuters / Secretaria de Prensa de la Presidencia de El Salvador

L'administration Trump a essentiellement invoqué les lois migratoires pour expulser les migrants, mais certains l'ont été au nom de la Loi sur les ennemis étrangers. Cette loi de 1798 n'avait jusqu'ici été invoquée qu'en temps de guerre.

Le président américain a justifié son utilisation dans une proclamation désignant le gang vénézuélien Tren de Aragua comme organisation terroriste

, accusée de se livrer à une invasion

des États-Unis de concert avec le régime Maduro.

Poursuivie devant les tribunaux, l'administration Trump affirme pouvoir procéder à des expulsions expéditives sans que les migrants – qu'elle désigne unilatéralement comme des membres du gang – bénéficient des procédures judiciaires habituelles.

D'après la Maison-Blanche, 137 migrants vénézuéliens ont ainsi été envoyés le 15 mars au Salvador pour y être emprisonnés.

La Cour suprême a récemment suspendu « jusqu'à nouvel ordre » les expulsions effectuées au nom de cette loi.

Une visite de Zelensky de 2 heures et 19 minutes

L’altercation au bureau ovale entre le tandem formé de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 28 février, restera parmi les scènes les plus marquantes du deuxième mandat du président républicain.

Un symbole du virage opéré par Washington sous Donald Trump face à la guerre en Ukraine, mais aussi de la rupture par rapport à des décennies de politique étrangère à l’égard de la Russie.

Censée aplanir les tensions, la rencontre devait se solder par la signature d’une entente sur les minerais ukrainiens.

Selon CNN, le président Zelensky sera resté 139 minutes à la Maison-Blanche avant d’en être chassé avec les mains vides.

Les deux pays ont finalement signé l'accord, mais au lendemain du cap symbolique des 100 jours.

La paix, que Donald Trump avait promis, avant son élection, de ramener en 24 heures

, se fait cependant attendre.

Une centaine d' ennemis

ciblés

Donald Trump a utilisé ses pouvoirs contre une centaine de personnes et de groupes perçus comme ses ennemis ou comme des opposants à ses priorités politiques, selon un recensement du réseau NPR.

Sa liste noire comprend des démocrates, des médias, d'anciens responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des universités, des étudiants étrangers, des cabinets d'avocats et des juges.

Congédiement des procureurs impliqués dans ses procès criminels, gel de fonds accordés à l’Université Harvard, enquête criminelle sur une plateforme de financement démocrate, détention d’étudiants étrangers accusés d’être pro-Hamas : voilà quelques exemples qui lui valent d'être accusé par ses adversaires de dérive autoritaire.

Source : ICI.

- - - - -